內科

05 2月, 2025

中醫教你如何健胃消脹

承恩和緯中醫診所 李長鴻中醫師

【 人為何會腸胃脹氣? 】

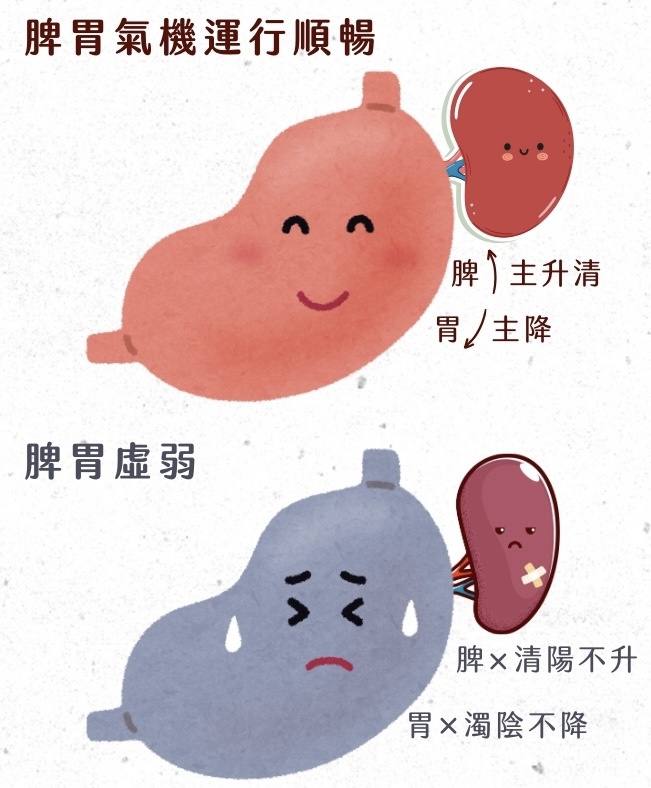

脹氣的形成大多與脾胃氣機不暢有關,脾主升清,胃主降,一升一降,使體內氣機運行順暢,若是脾胃虛弱,脾之清陽不升,胃之濁陰不降,就會導致氣機阻塞,因而產生脹氣。

除了脾胃本身的功能失調外,壓力及情志因素所導致的氣機逆亂,升降不利,亦會加重脹氣的症狀,因此治療上也需要從疏肝理氣,調暢氣機著手。

【 胃腸脹氣的類型有哪些? 】

- 氣滯型

此種類型偏向腸胃平滑肌無法適當收縮,導致氣體留置在體內,造成腹脹,此時可以使用厚朴、陳皮等中藥治療。

- 濕阻型

因飲食偏向喜愛甜食、喝冰飲,此種食物容易導致濕氣停滯而消化不良,因此造成腹脹,此時可以使用蒼朮、茵陳蒿等中藥治療。

- 食滯型

因暴飲暴食、或是食用油炸食物等不易消化的食物過量,導致消化速度變慢,因此造成腹脹,此時可以使用神麴、山楂等中藥治療。

- 脾虛型

因為身體虛弱、疲倦,或是天生消化能力較差,導致消化速度較慢,因此造成腹脹,此時可以使用山藥、白朮等中藥治療。

- 情志型

指肝氣犯胃,胃失和降,常見胃脘、脅肋脹滿疼痛,脹感連及肋骨,心煩易怒,治以柴胡疏肝散加味。

・中藥方請由中醫師診斷後開立處方治療

【 生活保健 】

- 少吃容易導致脹氣的食物

☒ 如碳酸飲料、麵包、蛋糕等甜食,乳製品及豆製品。

☒ 含大量澱粉的地瓜、芋頭、馬鈴薯等根莖類。

☒ 此外,高油脂及炸物比較難以消化,容易因停留在腸道時間長而使較多氣體產生。

- 飲食習慣

應細嚼慢嚥,避免邊吃飯邊說話,用餐時保持心情平穩,盡量不要邊處理公事邊用餐。

三餐定時定量,避免暴飲暴食,晚餐不宜過飽,最好能在八點之前用餐完畢。

- 適度運動

可幫助腸道蠕動,也可以紓解壓力,減少由壓力產生的脹氣不適。

推薦醫師

其他相關文章