內科

29 5月, 2025

顏士展醫師衛教系列~電扇與循環扇

承恩和緯中醫診所 顏士展醫師

春天的天氣變化很大,忽冷忽熱,清明節過後,時節會慢慢邁入夏天,家中的電扇們洗乾淨準備上工囉!

「吹電扇 ༄ 」也是有眉角要注意的喔,電扇的風千萬不可以直接朝著腳底吹!尤其是睡覺的時候。

【 為什麼不能直吹電扇呢? 】

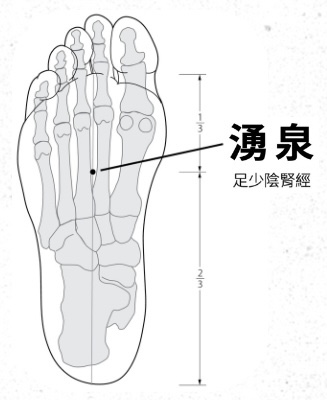

✦ 腳底有湧泉穴,湧泉穴是腎經的重要穴道。

✦ 風為百病之長(ㄓㄤˇ),風是所有病邪裡面,最需要注意的危害。

༄ 電風扇直接朝著腳底吹,雖然很快就會感到涼爽,但是涼涼的風也會沿著經絡直接進到腎裡面,造成腎越來越虛冷。

長期下來可能就會容易有不適症狀:

✦ 下半身酸痛、腰酸、膝蓋酸、水腫

✦ 女性的婦科疾病:白帶、痛經、經期不順等

在診間裡,有許多腎虛的病人在吃藥和針灸治療後,其改善狀況卻沒有預期中好,仔細詢問之下,才發現病人大部分都有一個共通點:「睡覺的時候,習慣讓電風扇 ༄ 從腳底吹向身體。」

請他們改變這個生活習慣之後,下次回診就發現腎虛的狀況居然改善許多,才發現,生活習慣是潛移默化的在影響著身體的。

【 電風扇要怎麼吹才養生呢? 】

- 風對著牆壁或天花板,讓風反彈過來,整個空間中有流動的氣流即可,像近幾年流行的循環扇就相當適合,循環扇的風不強但是可以吹很遠。

- 電扇請不要直直對著人體吹,不可太貪涼。

- ☀ 如果天氣十分炎熱,就會建議開啟冷氣,設定在26-28度,搭配以上的電扇吹法,寧可開啟適當溫度的冷氣,也不要將電風扇直直吹著人體。

推薦醫師

其他相關文章