內科

29 7月, 2025

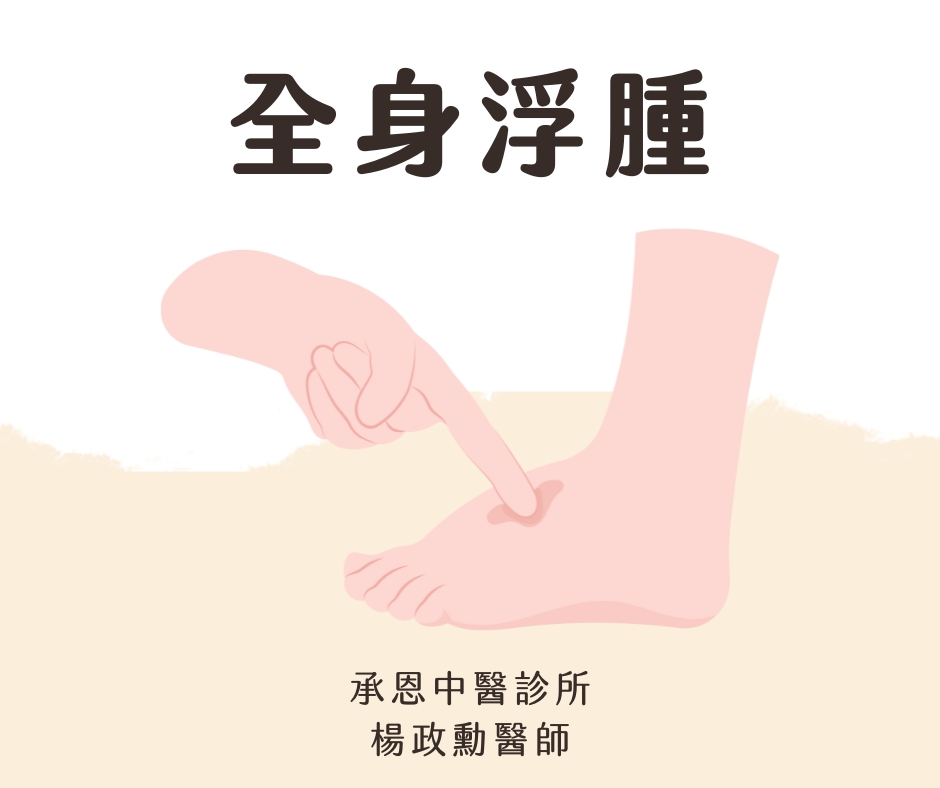

全身浮腫

承恩中醫診所 楊政勳醫師

水腫症狀

- 皮膚按壓沒有光澤、彈性

正常的皮膚在按壓後會馬上回彈,但因為體內多餘的液體壓迫到皮膚組織,導致按壓後皮膚不會馬上回彈,因此我們可以根據按壓深度、皮膚回彈速度,來判斷水腫的嚴重程度。✧ 輕微水腫

皮膚按壓後下陷只有2毫米,並且立刻回彈。

✧ 中度水腫

皮膚按壓後下陷大約4毫米,數秒內才回彈。

✧ 嚴重水腫

皮膚按壓後下陷大約6毫米,數十秒才回彈,外觀明顯可見下肢腫脹。

⛧ 立即就醫

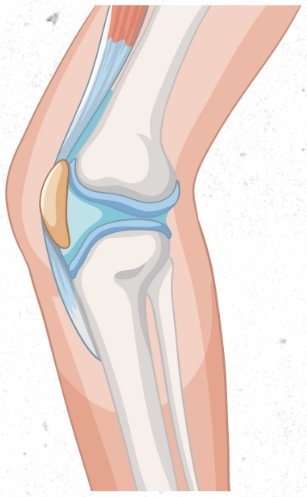

皮膚按壓後下陷大約8毫米,沒有回彈且下陷秒數超過20秒。 - 關節僵硬或疼痛

因為體內堆積過多額外的液體,導致關節周圍的壓力變大、關節活動度受限,而這些組織液也有可能會去壓迫到神經,引發疼痛。

- 身體局部或全身發生浮腫

好發部位在臉部、四肢,可能會導致眼皮睜不太開、鞋子穿不下、穿著衣物時會感覺到緊繃。

- 臉部氣色變差

引發水腫的原因通常是作息不正常、飲食過鹹、飲酒過量,或是一些內科疾病,過多水分在臉部、眼睛周圍累積,局部的血液循環不佳、新陳代謝速度變慢,組織缺乏足夠的氧氣跟養分,眼皮周圍、臉頰的顏色會變得暗沈,容易給人疲倦、氣色不好的感覺。

- 排便習慣改變

假如肚子突然摸起來硬硬脹脹的、便秘、大便解不乾淨的感覺,有可能是腸道出現水腫的情況,會發生的原因主要是大腸的循環不佳,導致腸道吸收過多水分,引起發炎反應,也有可能是腎臟功能失常,導致體內液體的平衡失常,影響消化跟排便功能,若腸道水腫引起的症狀一直沒有改善,建議盡快就醫,請醫師確認水腫的原因。

- 呼吸困難、容易疲倦

心臟衰竭常會引起身體水腫,因為心臟無法有效的將血液、氧氣輸送到身體各個部位,導致過多的液體堆積在腿部、手部、腹部,不僅外觀看起來是腫脹的,也可能會發生肺部水腫、腸道水腫的症狀,讓人感覺到呼吸困難、疲倦。

西醫觀點

水腫引起的原因可以分為很多層面,包含器官功能異常、循環障礙、局部原因,以下是常見的水腫成因:

- 心臟衰竭

心臟的功用是把血液往全身輸送,確保身體的血液循環正常,如果心臟功能出現問題,無法順利的輸送血液,血液較難回到心臟,靜脈中的壓力會上升,血液容易堆積在腹部或下半身,形成水腫。

而左心衰竭主要會影響到肺部,形成肺水腫,引起呼吸困難;右心衰竭會阻礙靜脈回流,容易形成下肢水腫,通常心臟衰竭的水腫在下午過後會更明顯,或是長時間站立活動後,症狀可能會加重。

- 肝臟功能不佳

肝臟負責生成血液中的白蛋白,白蛋白可以維持體內的滲透壓,如果體內的白蛋白不足,容易導致體內血液的滲透壓下降,水分會往血管外面的組織間隙跑,容易形成腹水和下肢水腫,所以如果肝臟功能受損,例如肝硬化或嚴重肝炎,也有可能會導致身體出現水腫症狀。

- 腎臟功能不佳

腎臟主要處理體內的水分及鈉的平衡,排出身體的多餘液體,當腎功能下降時,例如慢性腎臟病或腎病症候群的患者,腎臟無法有效排出多餘的水分及鈉,導致這些液體在體內堆積,形成下肢、臉部水腫,腎病患者通常還會出現低蛋白血症,進一步加劇水腫的程度。早上出現眼皮或臉部浮腫的情況在腎臟疾病患者中較為常見。

- 低蛋白血症

像上述提到的,體內過低的白蛋白會引起體液往組織間隙跑,形成水腫,常見引起體內白蛋白含量過低的原因除了肝腎疾病之外,也可能會發生在嚴重營養不良或是蛋白質吸收障礙的患者身上。 - 毛細血管滲透性增加

毛細血管是體液進出的主要通道,如果毛細血管的滲透壓增加,液體會更容易往組織間隙跑,形成水腫,常見引起毛細血管滲透壓的原因有:

✧ 過敏反應

如蕁麻疹或過敏性血管炎。

✧ 燒燙傷

大面積燒傷會損傷毛細血管管壁,大量液體會從血管內滲出。

✧ 感染

常見的如蜂窩性組織炎或局部感染。 - 靜脈和淋巴循環障礙

正常的情況,身體會透過靜脈和淋巴系統,將組織中的體液回收至血液循環中,因此當這個回收系統出現阻礙時,液體就會累積在組織中,形成水腫,常見的靜脈和淋巴循環障礙如下:

✧ 靜脈曲張

靜脈回流不佳會造成小腿和腳踝持續水腫。

✧ 深層靜脈血栓

深層靜脈血栓會阻礙血液回流,引起同側腿部出現腫脹和疼痛。

✧ 淋巴阻塞

如乳癌手術切除淋巴後,容易導致淋巴液無法排出,容易在手臂形成水腫。

- 妊娠期或是賀爾蒙改變

懷孕時,女性體內的血容量和體重壓力增加,常會出現輕度的下肢水腫,以及月經前,因賀爾蒙的改變,也可能導致體液滯留,出現輕微的水腫症狀。

- 藥物

✧ 血壓藥:鈣離子阻斷劑

✧ 非類固醇抗發炎藥

✧ 類固醇

✧ 特定賀爾蒙藥物

中醫觀點

水腫定義

因感受外邪、勞倦內傷,或飲食失調,使津液氣化不利、輸布失常,導致水液滯留,泛溢於肌膚,引起頭面、眼瞼、四肢、腹背,甚至全身浮腫的症狀。

病因病機

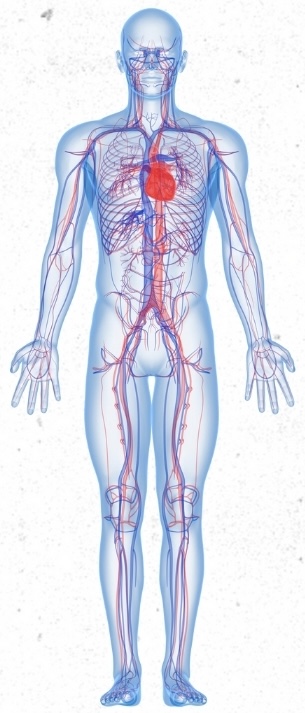

人體的水分代謝跟 肺、脾、腎三臟有關,「肺主肅降、通調水道」,「脾主運化」,腎可以溫陽化飲,都是水分代謝相關的路徑,同時也會跟三焦、膀胱有相關。

病因

- 外 感

- 勞汗當風

在勞動流汗時吹到風,因為出汗時毛細孔會張開散熱,而中醫觀點的皮毛、毛細孔跟肺有關,在肺的門戶大開之時,受到風寒、風濕的侵襲,容易使得肺的正常生理功能受阻,像是肺的宣化氣機、通調水道、皮毛開合的功能,導致汗液無法正常外泄,且肺氣不能正常肅降,水氣下行受阻,外泛於肌膚,引起水腫。

- 水濕浸漬

長期處在濕氣重的環境、淋雨、大汗淋漓而不擦乾等等狀況,濕氣會滲注於經絡,壅塞三焦、脾受濕困,導致運化水濕的脾無法正常作用。

- 內 傷

- 飲食失節

長期飲食失常、飲酒過量、飲冷太過,都可能導致脾失健運,體內的津液無法正常運化,濕熱就會在體內聚集,引起水腫。

- 久病勞傷

久病、過度勞役、飢餓,會損傷到脾腎,引起脾腎氣虛,脾氣不足以運化水濕,腎陽、腎氣虛弱無法溫化水飲,因此水飲泛溢,形成水腫。

中醫治療水腫的方法

- 中 藥

- 外 感

▪︎ 症狀:惡風發熱、病程迅速、脈浮。

▪︎ 治療:使用發汗法來治療,如:越婢(加朮)湯、麻黃連翹赤小豆湯、五苓散。

- 脾 虛

▪︎ 症狀:脘腹悶脹、食慾不振、精神不濟、大便黏溏等。

▪︎ 治療:使用健脾益氣、溫運脾陽的方式來治療,例如:實脾飲、防己黃耆湯。

- 腎氣虛、腎陽虛

▪︎ 症狀:常會伴隨腰痠膝軟、怕冷、四肢發冷、夜尿多等症狀。

▪︎ 治療:使用補腎法來治療,例如:真武湯、金匱腎氣丸。

除上述提到的狀況之外,也會依據引起患者水腫的不同原因,例如:心衰竭、慢性腎病變、肝硬化等等,來加減使用藥物,這部分就需要透過醫師來診斷囉!

・請由中醫師診斷後開立處方及執行醫療治療行為。

- 針 灸

依據每個患者的不同證型,在穴位的使用上也會有不同考量:

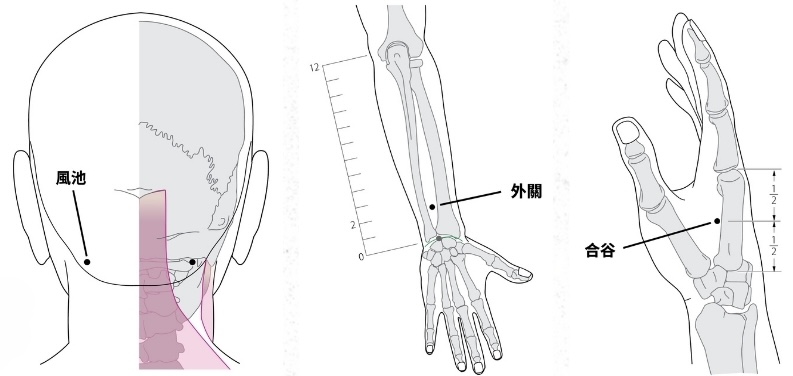

- 風寒外襲 :風池、外關、合谷。

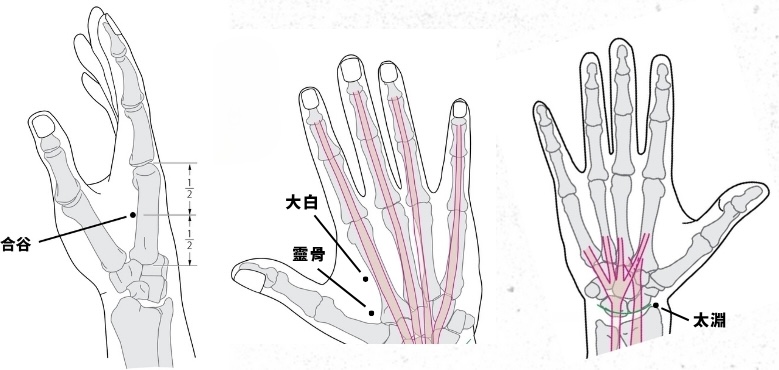

- 肺氣虛弱 :合谷、靈骨、大白、太淵。

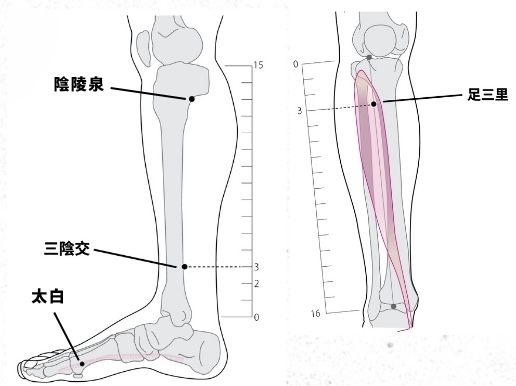

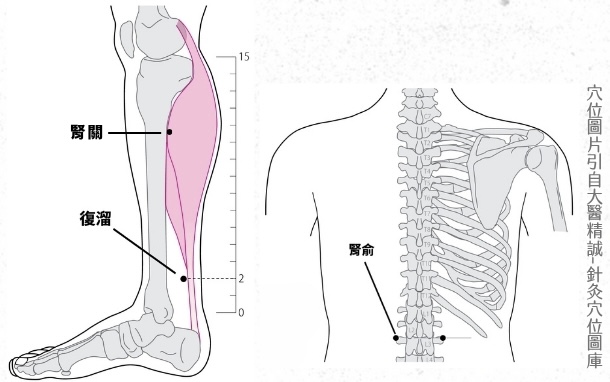

- 脾虛濕盛 :陰陵泉、三陰交、太白、足三里。

- 腎氣虛弱 :腎關、復溜、腎俞。

預防水腫飲食及生活習慣

- 減少鹽分的攝取

鹽中的鈉離子容易引起水分的滯留,因此日常生活中要注意每人每日鈉攝取量應低於2000毫克,建議減少加工食品的攝取,尤其是罐頭食品、醃漬物、泡麵等。

- 增加鉀的攝取

鉀離子有助於平衡體內的鈉含量,有助於減輕水腫,因此可以適量攝取含鉀食物,例如:香蕉、菠菜、番茄、紅肉,成人每天攝取約3510毫克的鉀含量即可,倘若攝取過量,有可能衍伸出其他健康問題。

⛧ 若有腎功能問題的患者,在增加含鉀食物攝取前,應諮詢醫師的意見,避免損害到腎功能。

- 適量補充蛋白質

如雞蛋、豆腐、瘦肉等,維持體內蛋白質含量,避免白蛋白過少、維持血液滲透壓。

- 充足的水分攝取

雖然水腫是體內液體過多所導致,但每日適量的水分攝取,可以幫助多餘鈉離子及代謝廢物排出,減輕腎臟的負擔,避免水腫加重,但不能以其他飲品,例如:咖啡、茶、含糖飲料來取代水,這樣反而會導致脫水,或身體水分分布不均。

- 規律運動

運動可以促進體內的血液和淋巴循環,防止多餘的體液持續堆積在局部。

- 避免久站、久坐,或長時間維持同一個姿勢

久站或久坐會使血液積聚在下肢,導致局部水腫,久坐者,建議每隔40-50分鐘就要起身活動,或是做一些簡單的腿部伸展拉筋,幫助血液回流,而對於久站工作的人,休息時抬高雙腿可以減輕下肢水腫,若狀況允許,高度最好可以高於心臟。

- 戒酒

若是因為肝臟問題引起水腫的患者,最好可以戒酒,避免酒精持續損害肝臟功能,引起更嚴重的水腫。

- 調整作息,減少壓力產生

作息不規律以及長時間的壓力,容易導致體內賀爾蒙的不穩定,以及體內皮質醇的濃度升高,也會導致水腫產生,因此規律的作息及適當的壓力管理、抒發,也能幫助減少水腫的產生。

- 壓力襪

對於容易下肢水腫的人,穿著壓力襪可以幫忙靜脈血液回流,可以預防和減緩腿部的腫脹,因此久坐或久站時可以使用。

- 若是輕微的水腫,我們平時也可以透過飲用一些茶飲來利水消腫,例如:薏仁水、玉米鬚茶,或是五皮飲(五加皮、地骨皮、生薑皮、大腹皮、茯苓皮)為基底下去煮的茶飲。

臨床上有許多不同的情況會引起水腫,輕症可以透過飲用一些茶飲就可以消除,重症則需要針藥並治才能控制,因此,找出引起水腫的背後原因才是治療的關鍵之處,像是肝功能失調、腎病症候群就必須先從肝功能、腎功能調整,水腫的治療效果才會好,並非一味的利水消腫,是起不了太大的作用的,而鑑別診斷的工作就必須要交給醫師來執行囉!

水腫的常見問題FAQ

1. 水腫是不是體內濕氣太重引起的?

並不完全是的,的確如果脾氣太虛,水濕的運化功能變差,就有可能導致體內的水分輸布不均,濕氣聚集,但水腫也有可能是因為外感風邪、心氣不足、腎陽虛衰所導致,因此治療方式並非單單只有健脾利濕這個方式喔!

2. 水腫也能靠針灸治療嗎?

可以的,臨床上水腫分為許多不同的證型,像是常見的脾腎氣虛,可以針刺三陰交、陰陵泉、腎關、復溜,若是心氣不足,可以針刺神門、內關等補心氣的穴道,來加強血液的輸送,如果是表氣閉鬱,就可以用合谷、外關、風池等穴道來解表宣肺,門診中其實針灸也是一項治療水腫的好方法。

3. 水腫喝玉米鬚茶、薏苡仁水,怎麼對於消水腫都沒什麼效果?

就像前面所敘述,水腫分為很多證型,並非只有脾虛濕盛這一種,因此還是要針對患者的證型治療,效果才會好,而且茶飲只是針對輕症水腫的患者一種輔助治療,主要的治療還是要透過服藥及針灸,才會顯效。